こんにちは、nobo(@nobo_kyoto)です。

東山の八坂通りに堂々とそびえ立つ「法観寺」の五重塔。

「八坂の塔」として知られるこの塔は、実は内部の拝観が可能で、御朱印も頂けるんです。

この記事では、法観寺の「御朱印」を中心に、五重塔の歴史や境内の様子などについてご紹介していきます。

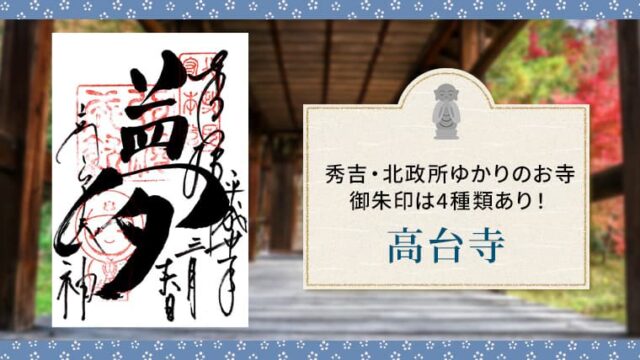

八坂の塔(法観寺)の御朱印について

- 御朱印の種類:通常1種類

- 御朱印の朱印料:300円

- 時間:10:00〜15:00

法観寺では、通常1種類の御朱印が頂けます。

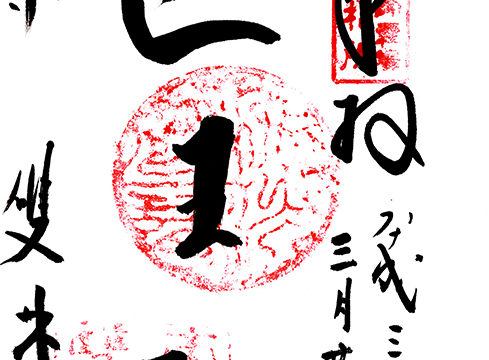

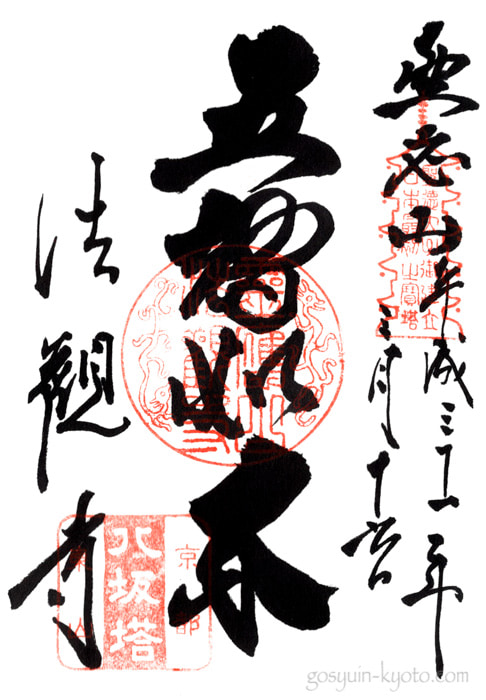

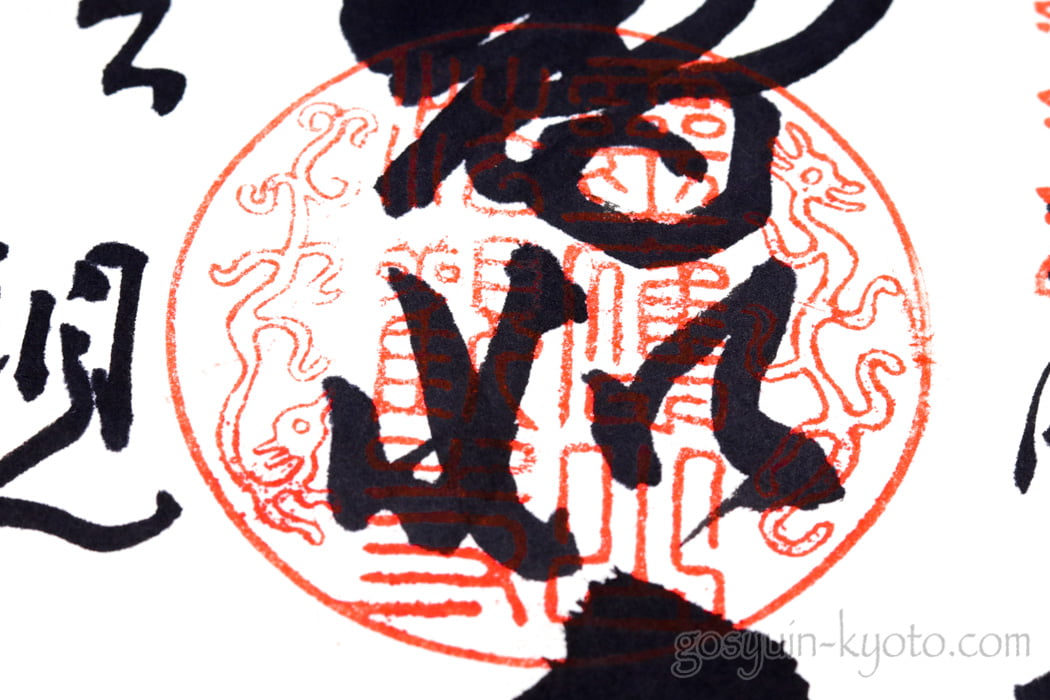

五智如来の御朱印

法観寺の御本尊である「五智如来」の御朱印です。

一般的な御朱印の右上は「奉拝」ですが、法観寺の御朱印は山号である「霊応山」と書いてあります。

五智如来については、下の方で説明しているのでぜひご覧ください。

- 墨書き

左側:霊応山 日付

中央:五智如来

左側:法観寺 - 朱印

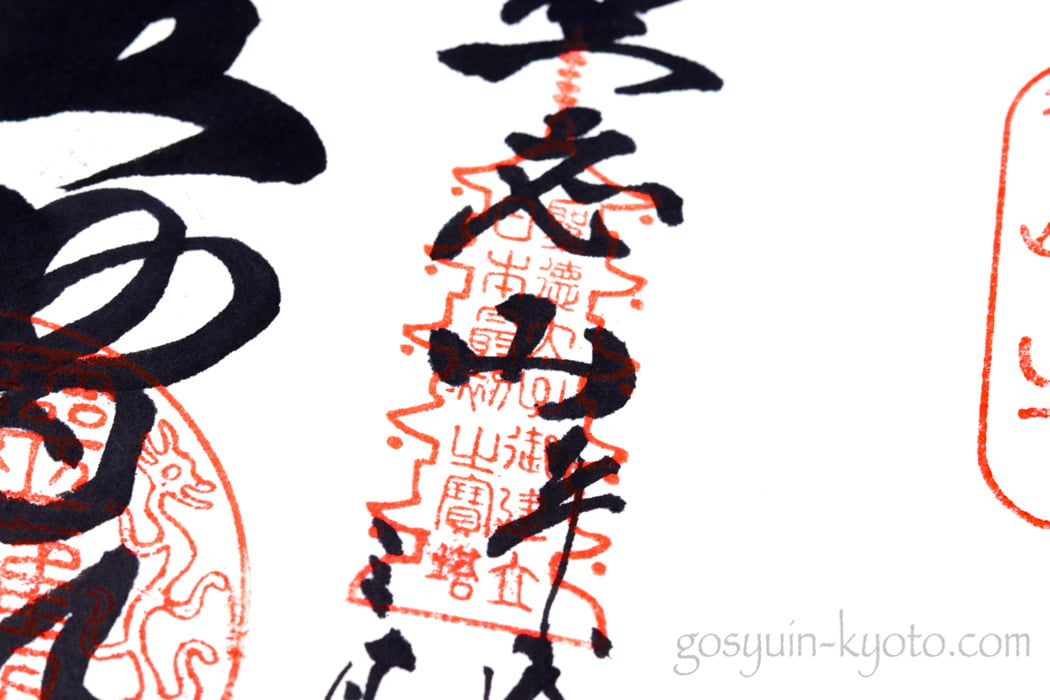

右側:聖徳太子御建立 日本最初之寶塔

中央:霊應山 法観寺

左側:京都 八坂塔 東山

右上には、五重塔の朱印が押してあり、中には「聖徳太子御建立 日本最初之寶塔」と書いてあります。

八坂の塔を持つ法観寺にピッタリなステキな朱印ですねー!

中央の龍の朱印もカッコイイです!

文字は「霊應山 法観寺」と書いてあります。

御朱印が頂ける場所

御朱印は拝観受付所で頂けます。

時間は「10:00〜15:00」。

拝観料を納めるときに御朱印帳も一緒に渡し、帰りに受け取る感じです。

八坂の塔(法観寺)の拝観の注意点

法観寺の拝観料は、大人400円です。

なお、階段がとても急なため中学生以下の拝観は禁止となっています。

法観寺は不定休なので、年中拝観出来るわけではありません。

ですので、参拝前に電話で確認をすることをオススメします。

また、拝観時間は10時から15時までですが、天候やお寺の都合により早く閉められる場合があります。

八坂の塔(法観寺)ってどんなお寺?

歴史

法観寺の歴史は非常に古く、その創建は飛鳥時代までさかのぼります。

崇峻天皇5年(592)、聖徳太子が夢の中で「如意輪観音」からお告げを受け、この地に五重塔を建立。

その堂内に「仏舎利(お釈迦様の骨)」を納め、「法観寺」と名付けたのが始まりといいます。

創建年には諸説あるものの、塔の周辺からは飛鳥時代の物と見られる古瓦などが出土しています。

五重塔の歴史と高さ

現在の五重塔は、永享12年(1440)に建てられたもので、4代目のものになります。

高さは46メートルで、日本で3番目に高い五重塔とされています。

- 1度目の焼失:平安時代の治承3年(1179)

清水寺の衆徒と祇園社(八坂神社)の神人の争いにより類焼。

その後、建久2年(1191)に、源頼朝によって再建されました。 - 2度目の焼失:鎌倉時代の正応4年(1291)

塔上部に落ちた雷によって焼失。

その後、延慶2年(1309)に後宇多天皇の援助を受けた北條貞時や覚海円成らによって再建されました。 - 3度目:室町時代の永享8年(1436)。

焼失の原因は不明。

その後、1440(永享12)年に室町幕府6代将軍・足利義教によって再建されました。

五重塔塔の内部

五重塔の内部は二層まで登ることが出来ます。

五智如来

五重塔の一層には「五智如来(ごちにょらい)」が安置されています。

心柱の「大日如来」を中心とし、四方に「阿閦如来」、「宝生如来」、「阿弥陀如来」、「不空成就如来」が配置されています。

・東方:阿閦如来

・南方:宝生如来

・西方:阿弥陀如来

・北方:不空成就如来

心柱

心柱は、五重塔の中心のある柱のことです。

この心柱は初層の基礎から「相輪(屋根にある装飾物)」の頂上まで通っており、途中の支えは一切使われていません。

初層の基礎に納めれている「仏舎利」と、頂上に据えられた釈迦の墓である「相輪」を結ぶ動脈とのこと。

壁画

壁には色鮮やかな壁画が描かれています。

昔はもっときれいだったんでしょうね〜。

階段

中学生以下の拝観禁止の原因にもなっている階段です。

ものすごく急で、角度はほぼ直角。

上りも下りも結構しんどいので、自信が無い方は諦めた方が安全だと思います。

二層からの眺め

二層には何枚か窓ガラスがあり、八坂通りなどを眺めることが出来ます。

京都タワーも見えました!

八坂通りから見た窓ガラス。

境内のお堂と鎮守社

法観寺の境内には「薬師堂」と「太子堂」の2つのお堂が建っています。

薬師堂

堂内には本尊の「薬師如来」や「日光菩薩」「月光菩薩」「夢見地蔵」「十二神将像」が安置されています。

夢見地蔵は、「洛陽四十八願所地蔵めぐり」という霊場の第39番札所になっています。

太子堂

五重塔の北側にある太子堂。

堂内には、3歳と16歳の聖徳太子像が安置されています。

鎮守社・八坂稲荷神社

法観寺の鎮守社である八坂稲荷神社には、八坂稲荷尊天が祀られています。

その近くには木曽義仲公の首塚があります。

木曽義仲首塚(朝日塚)

木曽義仲は、源頼朝の弟義賢の次男で、頼朝、範義、義経兄弟の従兄弟にあたる。

幼くして父を失い、乳父中原兼遠によって木曽(長野県)で養育された。治承四年(一一八〇)に源頼政と養子仲家(義仲の兄)らが反平家の旗をあげるが敗死。これを聞いた義仲も木曽で挙兵すると、北陸から軍を進めて平家の軍勢を次々と撃破し、寿永二年(一一八三)には入京して、朝日将軍と呼ばれた。

しかし、義仲は翌年三年一月二十日、東国から攻め上ってきた範頼と義経の軍勢に敗れ、瀬田(大津市)へ逃れる。ともなってきた兼遠の娘巴や、同じく兼遠の子である今井兼平が奮戦するが、義仲の乗馬が深田に足をとられ、粟津で討ち取られた。三十一歳であった。

義仲の首は京都にもたらされ、二十六日に東獄門脇で晒された。その後、京都に残っていた家来の一人がその首を葬らせ、朝日塚と称したという。出典:京都市の説明看板より

八坂の塔(法観寺)近くの社寺の御朱印情報

法観寺の周辺には、インスタ映えすることで知られる「八坂庚申堂」や世界遺産「清水寺」などがあります。

清水寺周辺の寺社については、こちらの記事にまとめていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね〜!

八坂の塔(法観寺)へのアクセス

- 京都市営バス「清水道」から徒歩約5分

- 京阪本線「祇園四条駅」から徒歩約13分

八坂の塔(法観寺)の基本情報

| 御朱印の種類 | 1種類 |

| 御朱印の朱印料 | 300円 |

| 時間 | 10:00〜15:00 |

| 拝観料 | 400円 |

| 御本尊 | 五智如来 |

| 宗旨 | 臨済宗建仁寺派 |

| 山号 | 霊応山 |

| 住所 | 京都府京都市東山区清水八坂上町388 |

| 公式HP | なし |