こんにちは、nobo(@nobo_kyoto)です。

京都市中京区に「六角堂」として有名な頂法寺というお寺があります。

あの聖徳太子が創建したと伝わっており、西国三十三所や洛陽三十三所観音霊場の札所になっています。

今回はこの六角堂の御朱印や歴史、見どころなどについて詳しく紹介します!

六角堂(頂法寺)の御朱印について

- 御朱印の種類:通常5種類

- 御朱印の朱印料:300円

- 時間:8:00〜17:00

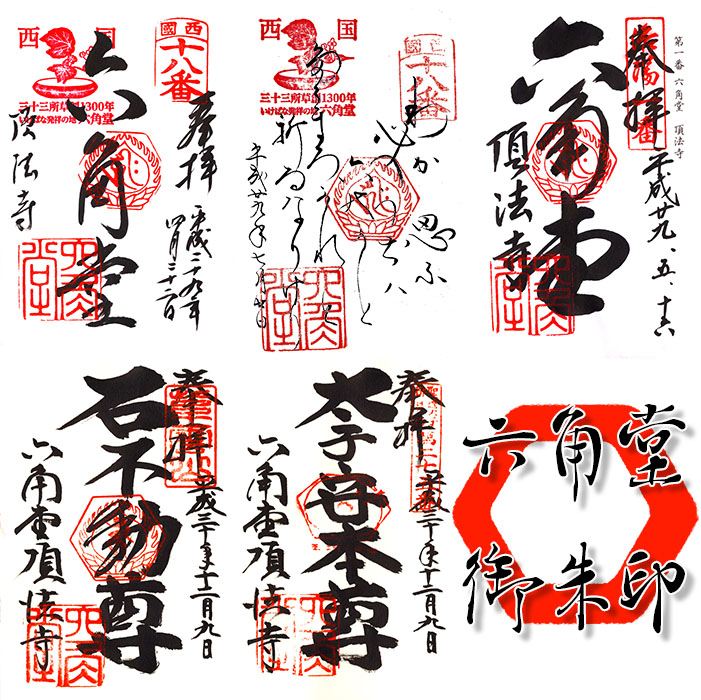

六角堂では、通常5種類の御朱印をいただくことが出来ます。

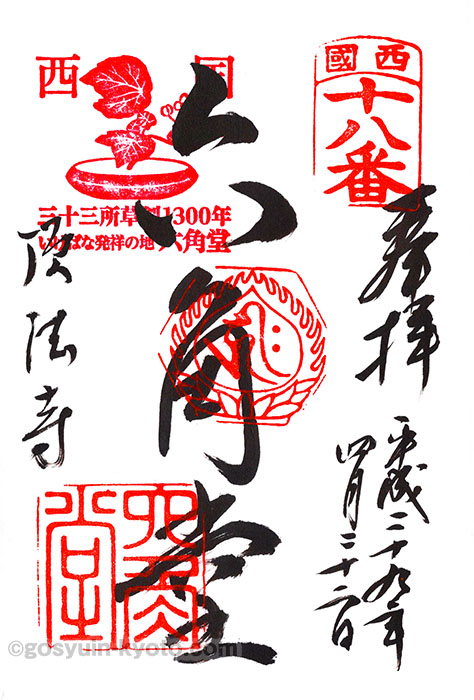

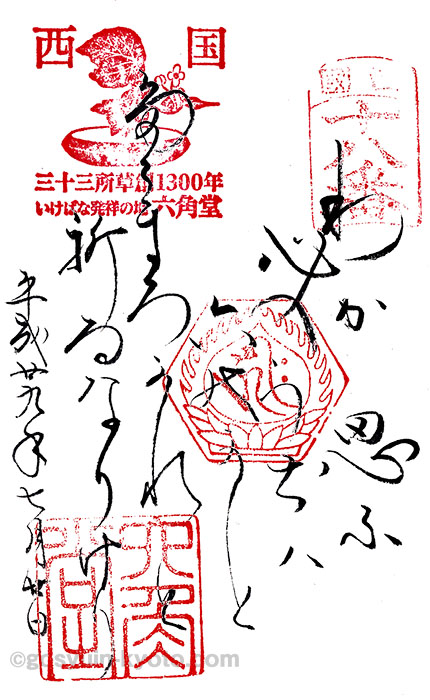

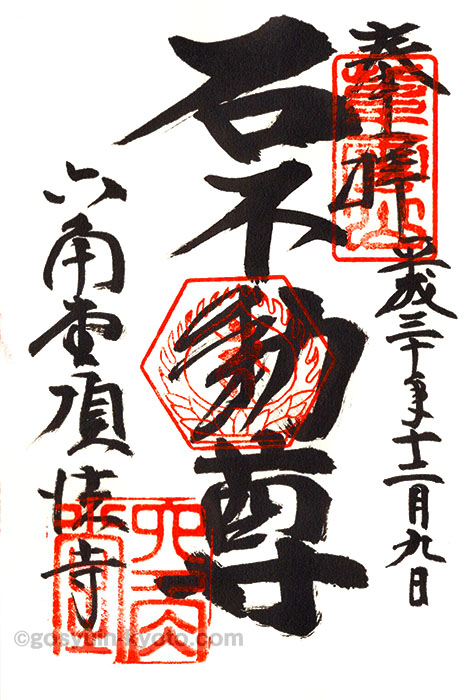

1.西国三十三所第18番の御朱印

西国三十三所第18番札所の御朱印です。

左上の印は草創1300年記念のものです。

こちらは平成29年9月10日に行われた月参り巡礼の際に頂いた御朱印です。

右下に観音菩薩像をイメージした特別な印が押してあります。

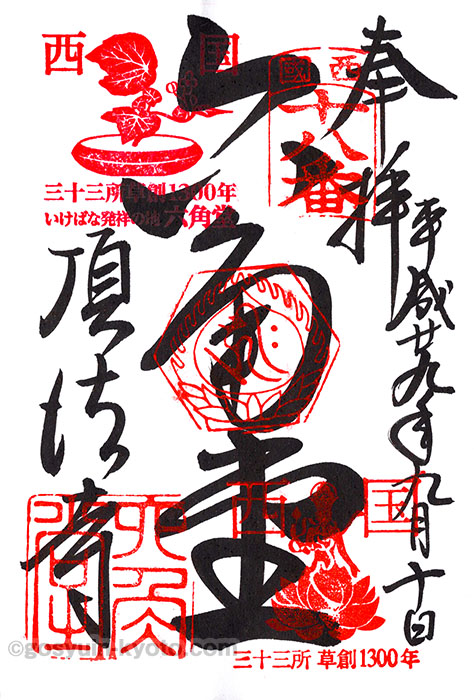

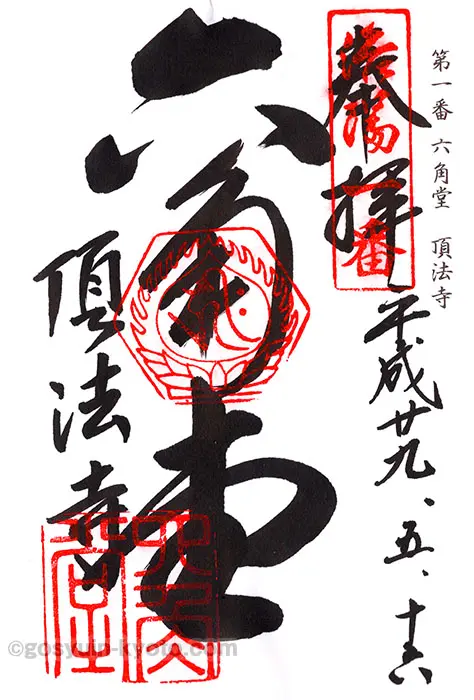

2.御詠歌の御朱印

西国三十三所第18番札所の御詠歌の御朱印です。

「わが思ふ 心のうちは 六の角 ただ円かれと 祈るなりけり」

私が京都府内で頂いた「御詠歌の御朱印」は、コチラの記事にまとめています!

色々なお寺の御詠歌を見たい方は、ぜひチェックしてみてくださいね!

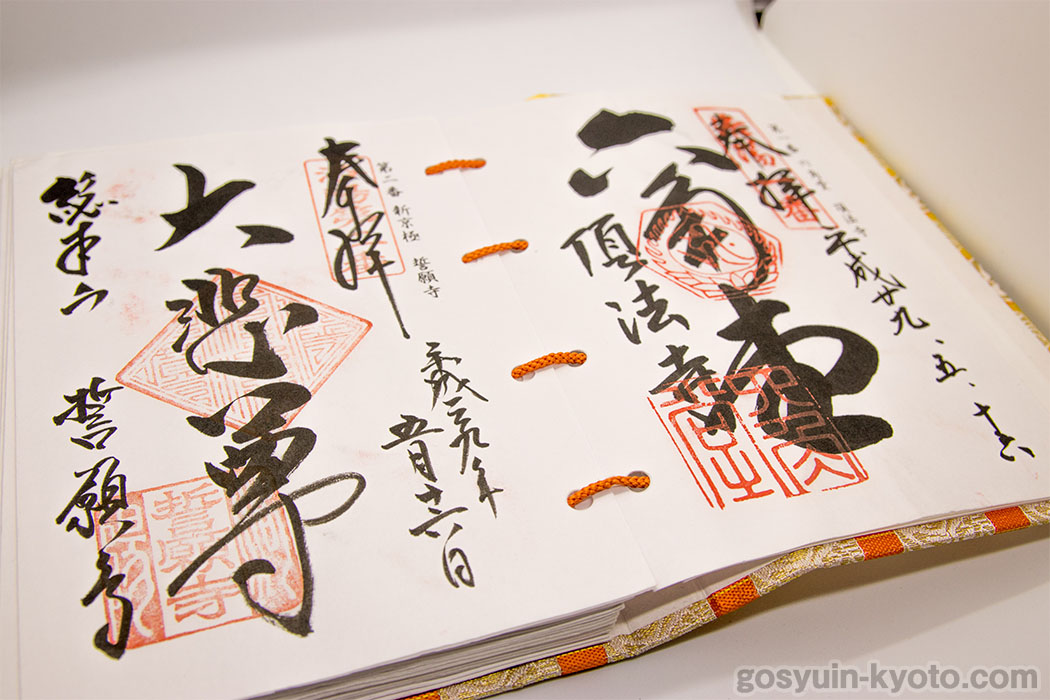

3.洛陽三十三所観音霊場第1番の御朱印

洛陽三十三所観音霊場第1番札所の御朱印です。

西国三十三所の御朱印の印違いになります。

京都市内にある33ヶ所のお寺をめぐる洛陽三十三所観音霊場。

1番札所の六角堂から初めてみませんか?

六角堂 → 第2番「誓願寺」

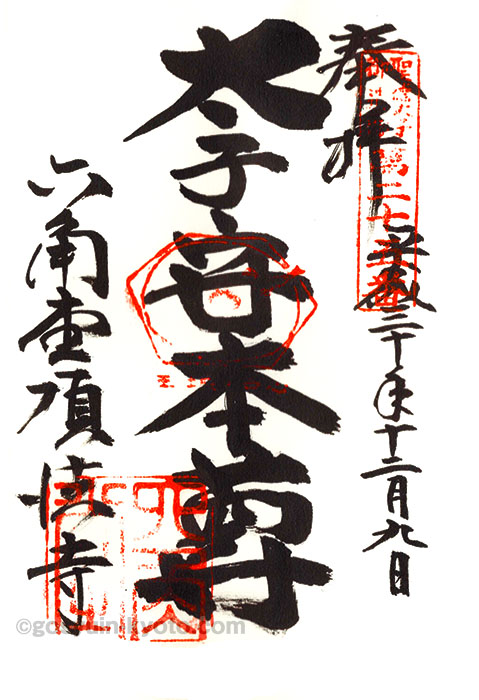

4.聖徳太子御遺跡霊場の御朱印

聖徳太子御遺跡二十八ヶ所霊場第25番札所の御朱印です。

「太子守本尊」の墨書き、中央の印には「王城ノ中心」と書いてあります。

5.石不動尊の御朱印

石不動尊(石不動明王)の御朱印です。

- 墨書き

右側:奉拝、日付

中央:石不動尊

左側:六角堂頂法寺 - 朱印

右側:紫雲山

中央:梵字(カーン)

左側:六角堂

石不動明王は境内の一角に安置されています。

写真では伝わりませんが、すごい怒りの形相をしています。

納経所

御朱印はすべて境内にある納経所で貰えます。

時間は8:00〜17:00。

六角堂(頂法寺)ってどんなお寺?

御本尊

御本尊は如意輪観世音菩薩を祀り、西国三十三所第18番・洛陽三十三所観音霊場第1番の札所に指定されています。

また、札所ではありませんが、京の通称寺巡りの1つでもあります。

歴史

587(用明天皇2)年、聖徳太子が大阪に四天王寺を建立するための材料を求め、この地を訪れました。その際、念持仏として持っていた如意輪観音像を木の枝にかけたところ、突如として観音像が重くなり動かなくなりました。

そして、観音像に「この地で人々を救いたい」と告げられた聖徳太子は、六角形のお堂を建立し、観音像を祀りました。

これが六角堂の始まりとされています。

隣のビルから見ると六角形なのがよくわかります。

隣のビルから見ると六角形なのがよくわかります。六角堂と親鸞

六角堂には、浄土真宗の宗祖として知られる「親鸞」の逸話が残されています。

鎌倉時代の1201年(建仁元年)、29歳だった親鸞は、六角堂に100日間参篭することを決めました。

夜は比叡山から六角堂へ下り、朝になると比叡山に上る…これを繰り返しました。

95日目の暁に親鸞は如意輪観音のお告げを受け、浄土宗の祖・法然の専修念仏に帰依。

その後、親鸞は法然の教えを継承し、浄土真宗の祖となったといいます。

京都の中心「へそ石」

境内には、「へそ石」と呼ばれている六角形の石があり、この石にはとある伝説が残されています。

794(延暦13)年の平安遷都の際、六角堂は大通りの塞いでいたため、都市開発に支障をきたしました。

そこで、桓武天皇が祈ったところ一夜にして六角堂が自ら北へ五丈(15m)動いたといわれています。

その際、お堂は動きましたがこの石は動くことはありませんでした。

この「へそ石」は、平安京造営の前からあったことや昔からほとんど場所が変わっていないことなどから、京都の中心と言われています。

いけばな発祥の地

六角堂はいけばな発祥の地としても有名で、「池坊」の家元は代々六角堂の住職が努めています。

池坊のいけばなには、立花・生花・自由花という三つの花形がありますが、そのうち最も古い立花を大成したのが、江戸時代初期に活躍した三十二世池坊専好です。当時の後水尾天皇が専好を重用し、寛永6年(1629)には京都御所の中心施設である紫宸殿で立花会がたびたび催されました。天皇の退位後も専好は仙洞御所で立花を立て続け、それらを描いた絵図が多く伝わっています。

立花の大成者 三十二世池坊専好

六角堂(頂法寺)へのアクセス

- 京都市営バス「四条烏丸」より徒歩約6分

- 京都市営地下鉄烏丸線「烏丸御池駅」より徒歩約6分

- 阪急電鉄京都線「烏丸駅」より徒歩約4分

六角堂(頂法寺)の基本情報

| 御朱印の種類 | 通常5種類 |

| 御朱印の値段 | 300円 |

| 時間 | 8:00〜17:00 |

| 宗旨 | 天台系単立 |

| 御本尊 | 如意輪観世音菩薩 |

| 拝観料 | 境内自由 |

| 住所 | 京都市中京区堂之前町248 |

| 公式HP | https://www.ikenobo.jp/rokkakudo/ |